2019.10.18に行った森鷗外『最後の一句』読書会のもようです。

私も書きました。

「君に忠、親に孝」の武士道を糺した「最後の一句」

今で言えば、保険金詐欺で死刑というところだろうか。難破した船の残りの荷を、荷主に黙って売って、その金を着服したということだ。それで死刑は重すぎる。

父の命と引換えに、子供全員を死刑にしてほしい。いちは奉行所に願書を出した。奉行所は、いちの背後に反体制的な政治思想を嗅ぎ取り、白洲に引き立てて詰問したが、背後関係は何もなかった。

「そんなら今一つお前に聞くが、身代りをお聞屆けになると、お前達はすぐに殺されるぞよ。父の顏を見ることは出來ぬが、それでも好いか。」

「よろしうございます」と、同じような、冷かな調子で答へたが、少し間を置いて、何か心に浮んだらしく、「お上の事には間違はございますまいから」と言ひ足した。

佐佐の顏には、不意打に逢つたやうな、驚愕の色が見えたが、それはすぐに消えて、險しくなつた目が、いちの面に注がれた。憎惡を帶びた驚異の目とでも云はうか。しかし佐佐は何も言はなかつた。

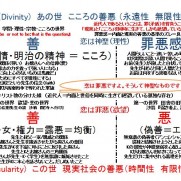

日本では、官僚の無謬性ということがいわれる。行政訴訟はまず勝てないのがいい例だ。奉行所の裁きに対して、願いを訴えても、よほど正当な理由なくては聞き届けられない。いちの孝行心は、その正当な理由に訴えている。それは、この時代の封建社会を支える倫理観である、「君に忠、親に孝」の武士道である。

いちが、奉行所を司る武士階級の「武士道」を、結果的に糺したことになったのだから、佐々の目に憎悪が帯びるのはもっともだ。佐々は、行政官僚として無謬であり、武士としては武士道の実践者ということになっている。いちは、「最後の一句」によって、法律上も道義上も、反論を許さぬ一撃で、奉行所の判断を糺している。

死刑は究極の体罰である。国家が国民を殺すのは、近代国家からすれば矛盾である。国家は、国民の生命と財産を守るためにある。死刑が存在するのは、犯罪の抑止力の効果を期待してである。恩赦は、君主の寛大さと超法規的存在感を示すためにある。恩赦と死刑は、アメとムチであり、信賞必罰によって統治するという封建的な政治的技術である。

大嘗会による父の恩赦は、「親孝行」と「君主への忠義」という二つの「献身」が、間接的にいちに報いるということを示している。奉行所は、超法規的措置によって、うまく、いちの願書の趣意をさばいた形になった。恩赦と死刑は統治の技術として21世紀の日本でも、大活躍だ。

令和即位の礼に向けて55万人の恩赦が閣議決定された。 そのためか去年は、オウム事件関係者の大量の死刑執行がおこなわれた。信賞必罰がミエミエの統治を批判すれば、行政担当者の目に憎悪の色が帯びる。お上のすることに間違いはない、かのように。

(おわり)

読書会の模様です。