2019.5.3に行ったフローベール『ボヴァリー夫人』読書会のもようです。

私も書きました。

『七月王政の崩壊とエンマ・ボヴァリーの死』

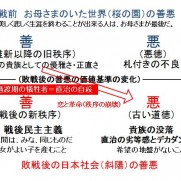

1830年に七月革命が起こり、シャルル十世は英国に亡命して、ブルボン家の分家、オルレアン家のルイ・フィリップが王位につく。七月王政と呼ばれる政治体制は、共和派を懐柔した立憲君主制だ。この七月王政期(1830-48)が『ボヴァリー夫人』の舞台である。

この時代は、金融膨張が著しく、ルウルウやヴァンサールのような中小の闇金融業者も盛んに貸付した。その後、貧富の差は拡大し、階級闘争が激しさを増し、ついには1848年に学生や労働者が赤旗を掲げて蜂起して、二月革命が起こる。そして、ナポレオン三世を首班とする第二共和政が誕生する。(その経緯はフローベールの『感情教育』に詳しい)

小間物屋ルウルウは、ボヴァリー氏を振り出した手形を雪だるま式に膨らませたあげく、ヴァンサールという金貸しに譲渡した。彼は不渡りになった手形をかき集めて、裁判所へ強制執行を申し立てた。かくして、ボヴァリー氏は破産した。

現代なら専業主婦が不倫を原因とした多重債務で自己破産して、離婚という個人的な逸話になるだろう。

しかし、王政復古時代の国務長官ダンデルヴィリエ公爵の豪奢な館に招待されてから、頭をやられ、夫婦生活に不満を持つようになったエンマは、政治的反動である。

ハムレットなら「尼寺に行け!」と彼女にののしるだろうが、彼女は信仰を失って、修道院を出たのである。サルトルは「1850年、神は死んだ」と述べた。懺悔することすらない。まさに「弱き者、その名は女」で、王政という大樹に寄って、自己弁護を重ねるのである。

好きでもない亭主と一緒に暮らすことで、若い女性の一生を片田舎に、朽ちさせていいのかという問題がある。自由恋愛は、王族貴族のものだけではない。フランスの現在の女性の就業率は85%だという。職があれば、自分の決断で、人生を生きていける。この当時は、エンマにはその選択肢はなかった。

ナポレオン三世は、叔父さんと同じく、国民投票で皇帝に登りつめる。金融膨張の時代に、債権の取り立てにあえぐプチブル(商店主・工場主)は、この胡散臭い男を熱烈に支持してクーデターまでさせた。そして1852年には、第二帝政が始まる。

エンマの死の間際にやってきた物乞いは、二月革命の予兆だった。彼の歌は、革命歌だ。その果実を独り占めしたのがボナパルティストのオメーであり、「彼は近頃名誉勲章をもらった。」という最後の一文につながる。

一方、エンマの服毒と死に至るまで苦悶は、王政の断末魔に重なる。

(おわり)

読書会の模様です。