2018.4.27におこなったアルベール・カミュ『ペスト』読書会もようです。

私も書きました。

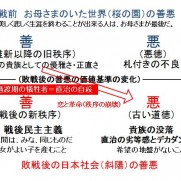

「地には無関心、人には無力感」

コタールは、罪を犯して自殺未遂するほど悩んでいた。密告を恐れて暮らしていたが、ペストの蔓延のおかげで、捜査は中断され、彼は、急に自由になった。ペストのおかげで、元気になった。コタールが恐れていたのは、自分の無力感である。

町が非常事態になると、彼に生きる力がわいてきた。町の住人も彼と同じくペストに対して無力だからである。彼は急に仲間をえたような気がして安心した。ペストが収束すると、彼はまた独りぽっちになった。だから、無力感に抗うために、銃を乱射して逮捕されてしまった。

最初、ペストの蔓延を、見かけばかりの信仰に対する神の懲罰だと、パヌルー神父は断言した。しかし、オトン判事の息子が、血清投与の甲斐もなく苦しみのなかで死んだとき、無力感を味わった。彼は自分の信仰の無力に直面し、宗教者としての無力感と戦った。

ランベールはスペイン内戦での人民戦線の敗北によって、無力感を味わった。愛する者のためにだけに生きるというのは、無力感の裏返しだった。

タルーの父は、裁判官であった。何人もの被告人に死刑判決を言い渡し、死刑に立ち会っていた。人が人を死刑にするというよくよく考えれば不条理なことが、倫理的に当たり前のことだと受け入れられる家庭、ひいては社会の雰囲気は耐え難かった。死刑制度に対する倫理的無力感ゆえに家出して、苦労して資産家になって生活していた。そして、ペストとの戦いを、死刑制度を当然だと思う恐るべき人間社会の欺瞞との戦いに変えて、リウーと連帯した。倫理的無力感の克服が彼のテーマだった。

グランは、無力感を詩作で乗り越えようとした。言葉が自由でなかったばかりに、妻のジャーヌに愛の言葉をかけてあげられなかった。彼は、自分だけのための創作活動によって、自身の無力感を乗り越えようとした。

リウーの勇気は、多くの仲間を動かした。彼の実践は普遍的な道徳として受け入れられた。ペストが収束するまで、彼はあきらめなかった。彼の目的は、人の世の無力感と戦い続けることだった。

(おわり)

読書会の模様です。