2018.11.9に行った

ソルジェニーツィン『イワン・デニーソヴィチの一日』読書会のもようです。

私も書きました。

「ピンはね」と「死」からは逃げられない

さらにまたここでもピンはね、ラーゲルでもピンはね、そのまえの倉庫でもピンはね、というわけだ。しかも、そんなピンはねする連中に限って、自分ではツルハシ一本握らないのだ。しかし、かんじんの働くものはお上のくれるものだけ貰って、さっさと窓口をはなれていくのだ。

ああ、世はまさに食うか食われるかだ。(P.104)

アメリカの中間選挙がおわり、下院で民主党が過半数を奪還した。原動力はバーニー・サンダース上院議員の2年前大統領選の予備選であった。民主社会主義者を標榜するサンダース氏は、ウォールストリートの金融資本を糾弾し、民主党の大統領予備選で善戦した。彼の意見に賛同する学生やワーキングクラスが、選挙戦のノウハウを蓄え、今回の民主党の躍進を支えた。

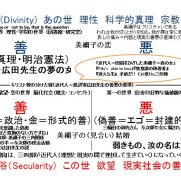

さて、いかなる政治体制も、ピンはねを根絶できない。この小説はそのことをよく描いている。口利きや付け届けは、社会の潤滑油だ。物事を円滑に進めるため、徒党を組み、組織ぐるみで不正に資金をプールしはじめる。その資金は、親分が、子分を護り、群れを維持するためにつかわれる。政治学者丸山真男は、「政治の本質的な契機は人間の人間に対する統制を組織化することである」と喝破している(『人間と政治』)

人間が多くなれば、統制のために政治が必要になる。ピンはねは統制の組織化の手段である。おエラ方とは、より上手くピンはねする手段をあみだしたずる賢い人たちのことだ。

外国人労働者を、技能実習生だということで働かせて、間に派遣会社を何社も噛ませて、その都度ピンはねする。渡航費用の前借りからはじまり、現地で支払われる賃金から、諸々ピンはねすれば、手元に残るのは雀の涙ほどだ。こうやって、これからの日本の政治体制が維持されていき、戦争も恐慌もない幸せな国民生活が続く。

資本主義国家は、ピンはね&タックスヘイブンでうまうまだが、スターリン主義国家も、壮大なピンはね国家だ。何人も、ピンはね(税金)と死からは逃げられない。民主社会主義者だって、政権をとれば、結局いずれ、ピンはねをしはじめるだろう。彼らもやがて、ラーゲルを建てかねない。ああ無情。(ひどいこと言ってるかしら?)

(おわり)

読書会の模様です。