2018.10.12に行ったバンジャマン・コンスタン『アドルフ』読書会のもようです。

私も書きました。

『インランド・エンパイア』

エレノールはポーランド分割(光文社文庫版P29注)で財産を失った貴族出身である。母国語を封じられてP伯爵の愛人として、美貌と気合で生き延びてきた。政治体制が許せば、故郷のポーランドで華やかに一生を過ごしたはずだ。しかし、ロシアに亡命していた父から相続し、親族とその所有権を争った財産は、そもそも、皇帝ナポレオンのおかげで取り戻せたものだ。

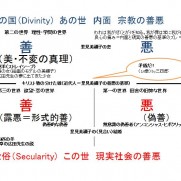

ナポレオンこそが、フランス革命の財産として、所有権という概念をヨーロッパ近代法のなかに確立した。「所有こそすべての政治的結合の根本的基礎である」と豪語した彼は、革命によってもたらされたフランス市民の『自由』や『平等』などというイデオロギーは、権力基盤の足しにもならないので、軽視していた。それよりも、革命後の国家と市民の新たなる結合の原則として、また、反動(王政復古)を防ぐためにもブルジョワの私有財産の保護に全力を傾けた。1804年に制定された『ナポレオン民法典』における所有権の確立と、妻の夫への従属の明文化は、王族貴族の所有権の根拠を根こそぎにし、リベラル勢力の行き過ぎた自由・平等主義に釘を刺すものだった。そして、自らが皇帝に即位することで、ブルボン王朝の息の根を止めた(つもりだった)。コンスタンやエレノールのモデルと言われるスタール夫人は、革命の理念を蔑ろにする独裁者ナポレオンに反旗を翻し、護民府(日本でいう衆議院)で戦った。理念ばかり振りかざす彼らは「イデオローグ(現代のリベラル左翼の元祖=ロマン主義的自由主義者)」とラベリングされ、ナポレオンによって徹底的に排除されて、亡命を余儀なくされた。

ナポレオンは第四次対仏大同盟から、フランス革命の遺産(ブルジョワの所有権)を守るべく、王国であるプロイセンや帝政ロシアまで攻め込んだ。戦争に勝利し、ロシアと結んだテルジット和約により、ポーランドはワルシャワ大公国(フランスの衛星従属国)として復活した。

そんな経緯があって、エレノールは限定的に復活した祖国に戻ることができたのである。

で、何が言いたいかと言うと、エレノールは出自からすれば(ザクセン選帝侯の大臣の息子)反ナポレオンであるはずのアドルフに、ナポレオン戦争で死んでほしかった。そうしないと、ポーランドの真の独立はない。そう入ってもアドルフは、そこまで根性のない性格の弱いやつなので、知恵は空回りするが、意志はない。エレノールを巡る決闘で死ぬわけでもない。そんなアドルフの無性格に、エレノールは絶望して死んだ。ポーランドのために、自分の財産のために、自分への愛のために、アドルフに死んでほしいというラディカルな意志が、彼女の核心だった。

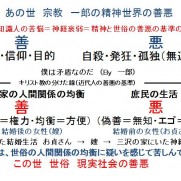

アドルフがポンコツなのは、ナポレオンに政治思想の上で勝てないコンスタンが、常に皇帝ナポレオンに後塵を拝していたのに似ている。アドルフは、自由主義的反動というコウモリみたいなリベラル左翼のはしりである。三島由紀夫は、ラディカリテ(徹底性)を欠いたこのポンコツ左翼=アドルフを『全世界に一般化された病的性格』と喝破している。

(おわり)

読書会の模様です。