2016.12.30に行った井伏鱒二先生の『山椒魚』の

ツイキャス読書会のもようです。

井伏先生が、最晩年に最終部分を削除したことで物議をかもした作品です。

作品の改稿経緯は、こちらに詳しいです。

メルマガ読者さんに感想をいただきました。

私も書きました。

『ああ、やっぱり、寒いほど独りぼっちだ』

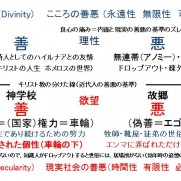

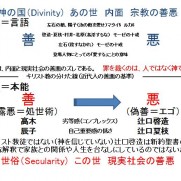

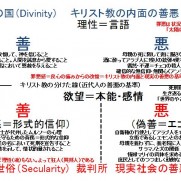

『自由とは可能性と必然性の規定における弁証法的なものである。』

キルケゴール『死に至る病』

「何たる失策であることか!」と山椒魚が、後悔したところで、あとの祭りである。「岩屋から出ることができない」ということが彼の必然性である。そして、岩屋の出入口から眺めるわずかな景色は、可能性となる。群れて暮らすメダカの不自由さを、嘲笑したり、水面の渦に吸い込まれていく白い花びらの美しさに、目眩をおぼえたり、水すましの遊びに見とれたり、突然の蛙の出現と、自由な躍動に、驚かされたり…。まるで、スマホで動画を見るように、自分には無縁の可能性として、岩屋の小窓の情景に心奪われたとき、山椒魚は、目を閉じることにした。自らすすんで盲いたのである。

せめて、自分を感動させるものから目を避けないと、世間から忘れ去られた自分の存在がやりきれない。また、物思いに耽ることも、耐えがたい。

山椒魚はだんだん「よくない性質を帯び」ついには、「悪党」となる。

それ故、あの蛙が岩屋に、間違って飛び込んできたとき、自分の頭をコルク替わりに、出入口に栓をして、彼の自由を奪うことで、慰めとするのである。

過干渉によって、子どもの自己重要感や、自由を奪うことで、憂さ晴らしをする、毒親(どくおや)が、この世には結構な数、存在しているという。忘れられた人々。

自分の必然性を人に強いて、人の可能性を潰すような、忘れられた人々がいる。

しかし、口喧嘩=弁証法的展開の末に「今でも別にお前のことを怒ってはいないんだ」というセリフにたどりつくこの作品は、ユーモラスである。

蛙が、死に際に、山椒魚を赦す展開は意外である。

赦すことで、山椒魚の見えない目に、必然性と可能性を弁証法的に越えた場所に現れる「自由」を、見せつけた。

岩屋の中にも、自由はあった。山椒魚は、救われた。

その自由の発見に、最晩年の井伏先生は、ウソを感じて削除したとしたら…

「ああ、やっぱり、寒いほど独りぼっちだ」

(おわり)

この記事へのコメントはありません。