2020.1.24に行った

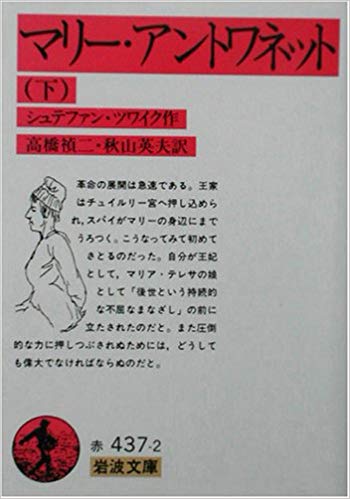

シュテファン・ツワイク『マリー・アントワネット 下巻』読書会のもようです。

私も書きました。

「王であり、人間であることのダブルバインド」

誰かが責められていれば、誰かが守られている。ルイ15世は、寵姫がいたので、彼女たちが、スキャンダルの矢面になった。例えば、デュバリー伯爵夫人である。しかし、真面目なルイ16世は、寵姫を持たなかった。スキャンダルが報じられるごとに、マリー・アントワネットがその火の粉をひっかぶり、彼女に関してあることないこと全てが、真実だと国民は錯覚し、彼女を軽蔑し、憎んだ。

ルイ16世が処刑された後は、彼女が、絶対王政のすべての咎を背負い、獄につながれた。

(引用はじめ)

ただ白い石にしばられて、自由の女神のみが、身動きもせず革命広場にいのこって、凝然と彼女の見えざる目標をにらみつづけている。彼女は何も見ず、何も聞かなかったのだ。人間どもの野蛮な愚かしい行為を見過ごして、永遠のかなたをきびしく見遣っている。彼女の名においておこなわれることを女神は知らない。また知ろうとも欲しない。(P.345 第43章)

(引用終わり)

絶対王政から立憲君主制、そして共和制。革命によって政治体制が大きく変わり、マリー・アントワネットの地位も没落していく。王妃に代わって、かつてはルイ15世の記念碑のあったコンコルド広場には、自由の女神が鎮座まします。自由の女神マリアンヌは自由の名において、処刑される人々を、無関心に眺めやっている。「自由・平等・友愛」フランス革命の理念は、特権階級を丸裸にあげく、つぎつぎに王冠どころか、首までもぎ取っていく。

政略結婚のためオーストリアから嫁いできたマリー・アントワネットが、最後までフランス王妃であることにプライドを持って、逃げ出さなかったことに、私は深く感動した。子供たちを見捨てて、自分だけ逃げ出すことも、あるいはできたであろうが、彼女は、その選択をしなかった。

彼女は、王室に生まれたことのすべての報いを受け止めて、断頭台に毅然として立っていた。お転婆で浮薄な昔日の面影なない。不幸の中で彼女は、王妃としての運命を、宿命として甘受した。誰も彼女を守るものがいなくなったとき、王妃として彼女は覚醒し、王統を守ろうとした、それの悲壮な覚悟が、看守たちの心をも動かす。多くのものが救いの手を差し伸べた。しかし、革命の勢いは、彼女の命を拉しさった。

結局、王政は、復古する。共和制は、ナポレオンの登場で、新たな王政としての帝政へと発展解消され、ナポレオンは、これまたハプスブルク家から、マリー・アントワネットの縁戚にあたるマリー・ルイーズを娶る。その後、ナポレオンが追い出され、ルイ18世による本格的な王政復古。そこから紆余曲折を経て、今は第五共和政である。

王による統治と、理念による統治。ダイナミックな政治体制の変化こそが、フランスの近現代史の核心である。お台場に、自由の女神を立てていた時期があったが、基本的に、日本には、自由の女神は似合わない。ニューヨークの自由の女神も、平等が自由に優先する国、アメリカでは、持て余されている何かである。自由は、残酷な闘争である。

先日、松代大本営の入り口を見てきた。国体護持のために作られた非現実的な代物だ。天皇陛下と大本営と官僚機構を、こんな片田舎に移して、本土決戦に備えるという無謀な計画を、真剣に考えて、実行しようとしたことは、ヴァレンヌ逃亡計画のずさんさに近いものがある。強烈な幻想のなかで戦争を完遂せんとし、大規模な地下壕を実際に掘ってしまったという日本の大本営は、王政を守るために、国民の自由を大規模に犠牲にした。戦後は、GHQによる指導のもと、穏健な立憲君主制として再スタートして、国民には、棚からぼた餅みたいなかたちで、自由が上から降ってきた。

徳は、人格に付随するもので、抽象的な概念ではない。自由も実践の中に、現代における徳の真価が現れるのであって、自由の女神像だって、自由の実体ではない。自由の実現のために、何万人もが無残に死ななければならなかったのは、フランスも、戦争を経験した日本も同じだ。

現代社会は、自由から皆逃げ出しつつある。資本主義の危機の中で、従来の階級構造を維持するために、皆が権威にすがろうとしている。もし仮に、危機の中で現代の我々が、戦後に上から降ってきた自らの自由を、なしくずしに放棄したとする。そうすれば、戦前のように、抑圧を外に下に移譲して、耐え難きを耐えながら、我々はやり過ごすのだろうか? 権威主義と、戦うときに問われるのは、国民それぞれの人間としての自由の領分への守る自覚だ。しかし、その自覚は、あまり期待できなそうだ。

マリー・アントワネットは、政略結婚の犠牲者である。にっちもさっちもいかない、ヨーロッパを婚姻同盟で維持しようとしたのがそもそもの間違いだ。王室をベースとした世界秩序は、歴史の必然によって、崩壊すべくして崩壊した。鎖に繋がれていた彼女の人間としての自由は、彼女が毅然と王妃として実践的に戦って処刑されたで皮肉にも実現した。近現代の君主制はというのは、人間であり王であるというダブルバインドからできている。君主は、人間としての自由があるのかないのかわからない、ダブルバインドを生きている矛盾した存在だ。日本の皇室とて、このダブルバインドを免れない。そして、国民の総意以外に、戦後の皇室を守る藩屏は、もはやないのである。戦後の皇室は、まるで、タンプル塔に幽閉されているみたいではないか? イギリスのヘンリー王子とメーガン妃が、王室から離脱するという。資本主義の危機が顕在化する前に、EUから離脱すれば、英国民の不満は王室に直撃しなくてすむのか? それを見越してのことか?

資本主義の危機が、日本に直撃すれば、その矛盾の矛先は、どこに向かうのだろう。君主の徳は、期待に答えて、資本主義の危機から国民を救うのだろうか? 譲位による代替わりは、戦後最大の危機を前にしたひとつ選択のような気がする。戦後の世界秩序が、音を立てて軋んでいる。そして、自由の女神は目隠しされたままだ。

(おわり)

読書会の模様です。